Premessa

Category Archives: saggi

Diffused Religion And Civil Society In Italy

Premessa

Quando si parla di società civile si intende mettere in evidenza l’esistenza di una realtà sociale che corrisponde all’intera società ma che tende a distinguersi da apparati pubblici o di rilevanza pubblica che pure sussistono nell’ambito della stessa società e che sono ad essa preposti con lo scopo di sovrintendervi.

E dunque lo stato è una struttura che deriva dalla società civile ma che poi è deputato a reggerne le sorti in chiave politica, legislativa, finanziaria. Anche la chiesa, come forma religiosa organizzata, si trova ad operare nella società ma in qualche modo tende a prescinderne, attraverso le sue proprie forme gerarchiche, sovente impegnate a dettare norme etiche ed indicazioni procedurali.

Vi è perciò una sostanziale ambiguità nella società civile in quanto tale: essa ha la sua autonomia ma si trova poi a dover fare i conti con altre entità da essa stessa scaturite eppure in grado di condizionarla anche pesantemente.

Il contrasto fra la società civile e lo stato, fra la società e la chiesa (o le chiese), rientra in una serie di modalità tipiche delle relazioni che si creano fra l’insieme degli individui sociali come singoli associati e le varie istituzioni presenti nella società in cui essi sono collocati.

Questa condizione ancipite comporta andamenti ad intra ed ad extra non facilmente governabili dal singolo soggetto o dai gruppi sociali e neppure dalle normative vigenti. Quando poi si tratta di operare delle scelte etiche il divario tende ad estendersi, allontanando sempre più i singoli ed i gruppi dalle istituzioni, accentuando una distanza già evidente ma poi enfatizzata da motivi contingenti.

Specialmente quando un ente come lo stato o la chiesa vuole imporre il suo punto di vista (che è poi quello espresso da una élite di soggetti individuali speciali che si trovano al governo dell’ente, provvisoriamente o in via definitiva) il conflitto con i cittadini o i fedeli si acuisce e può far luogo a forme di contestazione se non di rifiuto e rigetto.

Molte rivoluzioni, se non tutte, nascono appunto da tale divergenza di opzioni e di fatto di interessi. Gli uni tendono a mantenere il dominio dall’alto del potere attribuito ed esercitato, gli altri resistono alle imposizioni ed a diversi tentativi di etero direzione. L’esito è sovente a carattere fortemente dicotomico: l’una e l’altra parte non dialogano, restano sulle proprie posizioni, difendono la propria indipendenza e soprattutto non cercano e dunque non trovano formule d’intesa. Insomma il compromesso non sembra rientrare fra le abitudini di una società che tende a rivendicare la sua primazia storica rispetto a strutture statali e religiose e respinge ingerenze sulle sue decisioni a livello attitudinale e comportamentale.

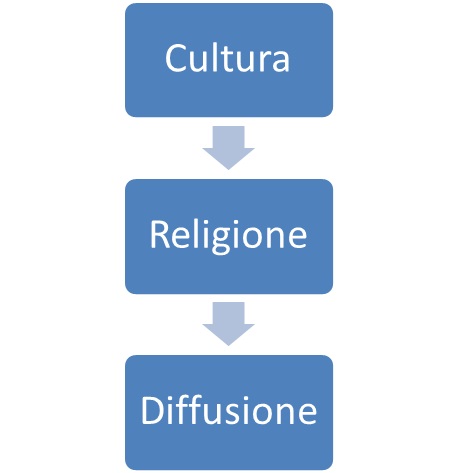

The idea of diffused religion

Il ruolo della religione diffusa

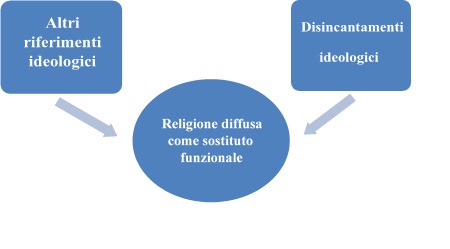

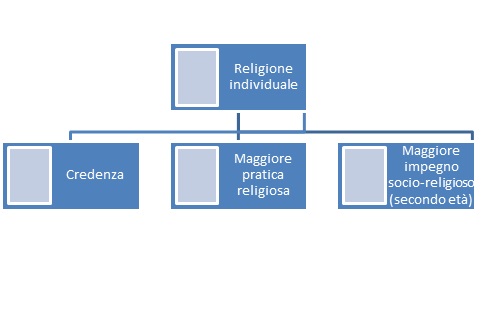

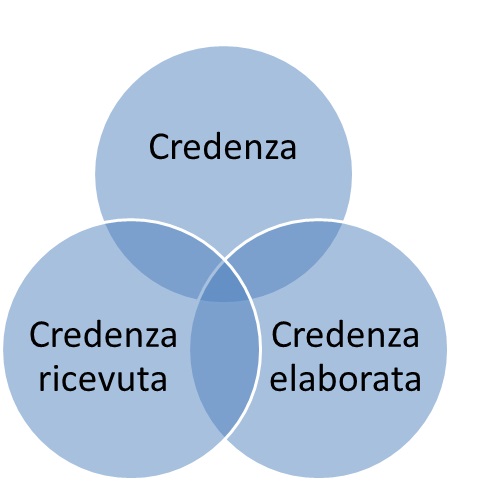

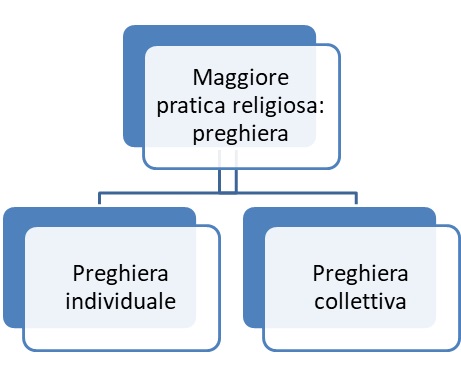

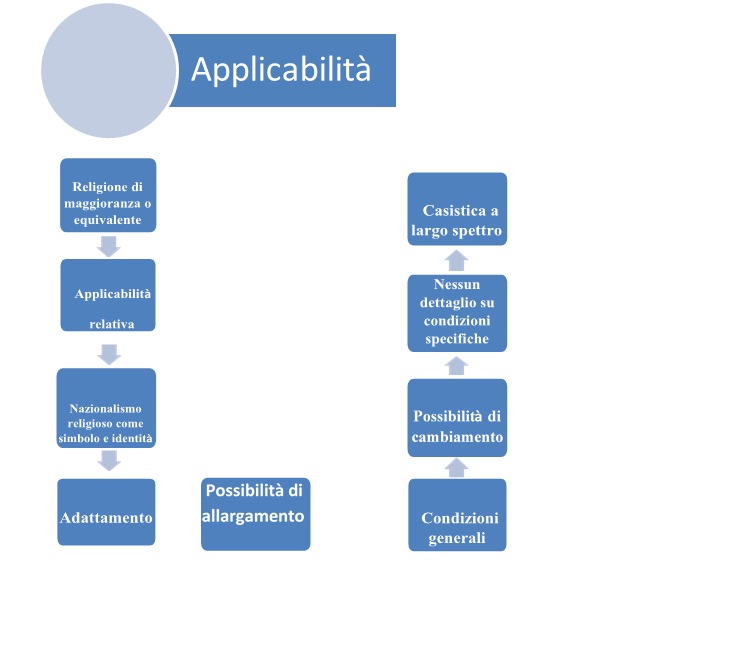

A ben considerare, quella che da tempo è stata definita come religione diffusa, cioè come set di valori, pratiche, credenze, simboli, atteggiamenti e comportamenti non del tutto conformi al modello ufficiale della religione-di-chiesa, quasi corrisponde o almeno corrisponde in buona misura ad una parte significativa della società civile. Non si sovrappone perfettamente a quest’ultima ma certamente ne costituisce la quota statisticamente più rilevante. In altri termini la religione diffusa abbraccerebbe un ambito maggioritario della società civile e ne rappresenterebbe il trend principale in chiave di orientamento nei riguardi della chiesa. Non tutta la società civile, quindi, collima con il modello della religione diffusa, in quanto essa comprende anche la religione-di-chiesa come pure la dimensione dell’ateismo, dell’indifferenza, dell’agnosticismo. Intanto però la religione diffusa sembra interpretare le istanze portanti ed importanti come peso esercitato all’interno dell’intera società.

In particolare la religione diffusa deve comunque essere distinta dalla religione civile. In essa non si tratta di recuperare la vecchia idea di Rousseau o quella più recente di Bellah. Né l’una né l’altra si adattano al caso italiano. Il contesto della prima era settecentesco e pedagogico-filosofico, quello della seconda – pur sociologico – è tuttavia riferito al territorio statunitense con caratteristiche per nulla rinvenibili sulla penisola italica (dal concetto di popolo eletto a quello di centralità dei testi biblici). Soprattutto non è legittimo sostituire la stessa idea di religione a quella di società. Un conto è la religione un altro conto è la società, almeno sul piano dell’analisi sociologica. Insomma non è equiparabile la religione civile alla società civile, perché sono due elementi a parte. Semmai si può parlare di una religione diffusa all’interno della società civile ed eventualmente di una religione civile (da definire di volta in volta) all’interno della società civile.

D’altro canto il ruolo della religione diffusa è precipuamente di auto-difesa dei credenti non allineati, non sintonizzati sulla lunghezza d’onda del magistero ecclesiale e delle direttive della gerarchia ecclesiastica. Ovviamente non va trascurato un effetto non voluto derivante da una religione diffusa particolarmente orientata a contestare o trascurare i dettami magisteriali: una qualche propensione ad una individualizzazione accentuata del pensare e dell’agire così da allentare anche la tensione in chiave di società civile e di partecipazione attiva alla cittadinanza politica e sociale. Tale allentamento può anche essere una premessa per ulteriori andamenti, tali da favorire esiti autoritari, dovuti all’assenza di interessi di natura pubblica e comunitaria.

Invero però la religione diffusa è anche un luogo di dibattito, realizzabile fuori dell’egida ecclesiastica, in grado di promuovere relazioni amicali, creare e sviluppare opinione pubblica, difendere i diritti umani e civici, rispettare la pluralità delle posizioni ideologiche.

Invero la religione diffusa è anche un luogo di dibattito, realizzabile fuori dell’egida ecclesiastica, in grado di promuovere relazioni amicali, creare e sviluppare opinione pubblica, difendere i diritti umani e civici, rispettare la pluralità delle posizioni ideologiche.

La religione diffusa è anche parte della società religiosa che si confronta con la società politica (sia statale che partitica e sindacale) e dunque è tenuta a tenere conto di interlocutori diversi, sia all’interno del suo riferimento confessionale sia all’esterno (stato, partiti e sindacati).

Se si può dare per scontato che società civile e società politica siano intimamente correlate e reciprocamente funzionali, altrettanto è possibile dire della stessa religione diffusa che sia pure indirettamente arriva a legittimare la stessa struttura religiosa che le fa da scenario. Insomma l’intreccio è inestricabile: la religione diffusa supporta comunque la chiesa ed entrambe insieme fanno da sostegno alla società civile di cui sono parte non eliminabile. Anche l’azione del singolo soggetto ha un carattere adiuvante perché il suo rispetto delle regole in vigore arriva a rafforzare lo statu quo vigente. La sua coscienza di credente e di cittadino non vengono meno neanche di fronte a situazioni drammatiche ed anzi è proprio a fronte di queste ultime che emerge una fedeltà di fondo, che arriva a giustificare od almeno a non sanzionare anche fatti non del tutto consoni ai ruoli ricoperti ed alle responsabilità di natura religiosa o politico-statale.

Diversamente dalla religione-di-chiesa la religione diffusa non dà luogo, in linea di massima e di per sé, a forme associative che possano preludere ad ulteriori impegni a livello di società civile. Ma è indubbio che essa costituisce uno spazio privilegiato ed adeguato per riflessioni critiche ad ampio raggio riguardanti lo stato e la politica e tutta la società civile nel suo complesso. Quest’ultima trova anzi nella stessa religione diffusa una leva importante per opporsi allo stato, in quanto appunto La religione diffusa è una sorta di palestra che abitua allo spirito libero, alle osservazioni di merito, alle analisi dettagliate, alle disamine attente.

Il tutto avviene a prescindere da ordini di scuderia e pertanto in forma tendenzialmente aperta, non soggetta a linee precostituite. I valori religiosi di fondo permangono ma non diventano condizionanti ed esclusivi. Semmai una difficoltà è data dalla mancanza di luoghi e tempi deputati per l’esercizio del pubblico dibattito, per cui ci si deve sovente accontentare del dialogo estemporaneo in un bar, in un salotto, in un ambito convegnistico che è passeggero e frequentato da partecipanti che si incontrano di rado e quindi difficilmente riescono a muoversi congiuntamente per un’azione sociale rilevante all’interno della società civile.

Religione diffusa e società civile

A fronte di una certa diaspora che si può notare nelle varie forme di religione diffusa, è proprio la società che cerca di fare ordine e di offrire trame da seguire, al fine di regolare sentimenti ed orientamenti, relazioni e differenze.

Ma c’è qualcosa di peculiarmente comune che vede convergere religione diffusa e società civile: è la presenza di valori che guidano le azioni individuali in chiave sociale e con finalità di integrazione comunitaria. Tali valori sono talmente decisivi – per la definizione relativa a ciò che rappresenta la religione diffusa – cosicché è possibile ed a ragione veduta (cioè con i dati alla mano) parlare anche di religione dei valori diffusi, nel senso che essi vengono propalati e sperimentati nel quadro della socializzazione primaria e secondaria ma poi permangono a lungo e vanno a riverberarsi nella società civile, dove la credenza religiosa può anche venire meno (come di fatto accade) ma riemergono di continuo quei riferimenti etici che provengono dalla stessa religione diffusa (anche se non accompagnata dalla pratica regolare).

Il risultato che ne deriva è infine un contributo determinante alla stessa integrazione della società civile, pur con le debite differenze.

L’alleanza di maggiore rilevanza resta in ogni caso quella che lega religione diffusa e società civile nei confronti dello stato. Vi è una tacita e reciproca intesa per salvaguardare gli interessi e le istanze dei singoli attori sociali. Il che è uno straordinario servizio di promozione della stessa democrazia. Non a caso l’indebolimento della società civile comporta uno scivolamento verso forme autoritarie. E la stessa religione diffusa se non esercita più il suo peso attraverso i valori apre la strada a soluzioni totalitarie. In definitiva religione diffusa e società civile condividono il carattere etico della concezione della realtà e riducono le possibilità di sviluppo di esiti egoistici, basati sul mero interesse individuale.

Sia la religione diffusa che la società civile si avvalgono della famiglia e della sua azione socializzatrice, che avvia le nuove generazioni ad acquisire una particolare visione del mondo, un’autonomia decisionale nelle scelte etiche, una capacità critica, un orientamento consapevole nelle attività da intraprendere, nell’uso del tempo e nei consumi.

Un altro ambito che accomuna religione diffusa e società civile è quello del volontariato. Invero quest’ultimo rientra pure nelle caratteristiche della religione-di-chiesa. Ma è particolarmente sviluppato tra soggetti che non mostrando una pratica regolare ed un’osservanza stretta delle norme ecclesiastiche si dedicano tuttavia ad azioni generose, non remunerate, al servizio della comunità sociale, ovvero della società civile. Organizzazioni non governative, associazioni senza fini di lucro e reti di servizio sono tutte forme in cui si contano presenze sia di soggetti religiosamente orientati sia di altri che si impegnano per il pubblico vantaggio senza nulla chiedere in cambio.

In definitiva la tradizione civica italiana non nasce a caso ma ha le sue radici appunto nella presenza di una forma religiosa dominante, il cattolicesimo, che da vari secoli ha mostrato una specifica attenzione a questo settore.

Secolarizzazione e società civile

Per alcuni decenni gli specialisti del fenomeno religioso si sono affannati a discutere di secolarizzazione, morte di Dio, fine della religione, o – al contrario – di risveglio religioso, ritorno di Dio, espansione dell’influenza della religione. In diversi casi si è assistito a qualche ripensamento, ad un ammorbidimento dei toni, a cambi di rotta a 180 gradi. Valgano per tutti i due esempi di Sabino Samele Acquaviva (1971), già noto come teorico dell’eclissi del sacro, e di Harvey Cox (1968), profeta della città secolare. L’uno ha dovuto poi precisare che intendeva solo parlare di fine dell’uso magico del sacro (Acquaviva, Stella 1989) e l’altro, più semplicemente, di essersi sbagliato sul futuro della religione. Ma anche i fautori di una forte ripresa del ricorso alla pratica religiosa hanno poi dovuto ricredersi.

In ogni caso è mancato un serio confronto con la realtà empirica, con i risultati delle indagini scientifiche serie e rigorose, non preconcette, oppure se vi si è fatto riferimento l’approccio è stato parziale, non contestualizzato, troppo facilmente generalizzato rispetto ad una realtà di fatto assai variegata e mutevole. Ma soprattutto non sono stati fatti i conti con il peso delle radici storiche, delle culture tradizionali, della socializzazione religiosa diffusa, del peso e dell’influenza delle strutture confessionali, sovente capillari ed alquanto efficaci nella loro azione (nonostante le apparenze immediate facciano presumere il contrario).

Dopo le diverse ondate di ricerche empiriche e teorizzazioni sociologiche, che dapprima hanno sollevato un serio dubbio sulle possibilità reali di persistenza della religione e poi hanno enfatizzato un presunto risveglio religioso fondato su qualche osservazione sul campo piuttosto impressionistica e non confermata da indagini più rigorose, oggi sembra difficile negare che il fatto religioso sia ancora al centro degli interessi di larga parte della popolazione (italiana e non). E se così è, come recenti studi comprovano, non è possibile fare alcun discorso sulla società civile a prescindere dalla questione religiosa. Anzi spesso è a partire da essa che si intravedono tendenze in atto e si possono immaginare sviluppi futuri della società civile.

Ormai da qualche anno a questa parte stanno sorgendo a ripetizione problematiche che investono il punto di vista religioso quasi in ogni ambito della stessa società civile: si va dall’aborto al divorzio (temi assai dibattuti nel passato ed oggetto di appassionate dispute referendarie), all’uso delle cellule staminali, dall’eutanasia alla presenza di simboli religiosi in luoghi pubblici od aperti al pubblico, dall’insegnamento della religione cattolica nelle scuole al finanziamento degli istituti scolastici confessionali, dall’omosessualità all’uso della pillola anticoncezionale, dall’evoluzionismo al relativismo, dai rapporti con l’ebraismo a quelli con l’islam, dall’uso della lingua latina nelle liturgie al matrimonio solo civile.

Il dibattito ha luogo quasi sempre solamente fra esponenti dell’uno e dell’altro fronte, a sostegno di tesi contrapposte. E nondimeno la disputa avviene pubblicamente, all’interno dell’intera società civile (almeno potenzialmente, perché di fatto sono piuttosto gli specialisti a discettare a fondo e ad essere padroni e gestori degli argomenti da sostenere in favore o contro una certa soluzione).

Il che dimostra che la consapevolezza relativa all’esistenza di una società civile diversa dallo stato e dalla chiesa appartiene ad una cerchia ben ristretta di intellettuali, di politici preparati e di esponenti di chiesa attenti alle valenze politiche ed alle conseguenze reali di alcune prese di parola.

Per il resto quasi tutto resta nell’ombra e nel vago di una diatriba poco comprensibile, fatta di cifre malleabili e di motivazioni presentate ad arte. Alla fine quella che dovrebbe essere la protagonista vera del dibattito, esattamente la società civile nella sua ampiezza, viene di fatto esautorata, per cui solo gli specialisti restano delegati a dibattere di una questione che dovrebbe essere di comune e pubblico interesse.

Ecco dunque che su aspetti tipicamente religiosi decidono a livello legislativo solo i governanti ed i parlamentari della maggioranza in carica, mentre ben poco contribuiscono le forze sociali e la base degli elettori e dei cittadini. Ed a ciò si accompagna altresì un insieme di andamenti alterni che vedono di volta in volta questo o quel partito e questo o quel parlamentare favorire od avversare – secondo la convenienza del momento – l’opzione sostenuta ufficialmente dalla chiesa.

Vi possono essere ragioni e convinzioni personali profonde, ma non si comprende in base a quali criteri uomini della Democrazia Cristiana prima abbiano evitato di introdurre nella legislazione europea il riferimento alla religione cristiana come maggioritaria (su questa linea erano De Gasperi ed Adenauer ma anche altri) ed uomini politici oggi schierati al centro e vicini alla Chiesa Cattolica abbiano invece sostenuto il contrario, lanciando una campagna a favore dell’inserimento delle “radici cristiane” nell’ordinamento europeo.

Laicità e società civile

Di recente, la nuova parola d’ordine dell’analisi teorica e del dibattito intellettuale sembra sia divenuta la laicità, con particolare riferimento allo stato, alle istituzioni pubbliche, all’attività educativa (specialmente scolastica, a livello pubblico). In realtà non si tratta di una novità assoluta perché già in precedenza qualche studioso aveva parlato di laicizzazione piuttosto che di secolarizzazione, invero con un significato diverso da quello che attualmente è oggetto di continue diatribe.

Certamente c’è un interconnessione fra il tópos della laicità e quello del pluralismo. L’una e l’altro si ritrovano ad interloquire con la resilienza della religione che dopo la ventata pluridecennale della secolarizzazione conserva una sua solidità di base. Le ragioni del pluralismo possono essere pragmatiche, di convenienza: a fronte della persistenza delle religioni l’unica modalità di governo sembra essere quella di una permissività diffusa. Questa scelta comunque non si fa carico delle difficoltà create a quanti si aspettano di poter usufruire di maggiori spazi di autonomia e di uguaglianza ed al contrario devono lasciare posto ad altri ed in qualche modo tollerarli: l’inclusività diviene di fatto una sorta di esclusione per quanti già sono all’interno di un sistema dato. Un pluralismo più riflessivo fa appello ai valori della giustizia, della libertà, della legittimità e del dovere socio-politico per far accettare posizioni diverse dalla propria pre-esistente. Il rischio è di forzare alla libertà anche chi non è d’accordo ed ha il diritto di non esserlo. O di chiedere, pure a chi non intende ricorrervi, la cosiddetta uguaglianza di rispetto, concetto tuttora presente, come filótimo, nella cultura greca di villaggio (Cipriani, Cotesta, Kokosalakis, van Boeschoten 2002).

Gian Enrico Rusconi (2000) da lungo tempo è un intellettuale di riferimento sulla querelle della laicità, reso tale da una capacità di tenuta e di rigore che fa segnare ormai più di un quarantennio nel campo della polemica pubblica su religione e politica. Si tratta dunque di un protagonista e di un interlocutore di prim’ordine, attento, documentato e rispettoso. A suo dire la novità del tempo presente è nell’offerta di un’etica pubblica da parte delle Chiese. Ciò produce di per sé elementi di conflitto con l’approccio laico che tende ad impedire un apporto religioso alla medesima etica, insomma come se Dio non ci fosse (il noto etsi deus non daretur). Le Chiese invero non obiettano alla laicità dello stato ma si rifanno ad una cosiddetta sana laicità costruita sulla base dei loro parametri di riferimento. Da qui sorge la reazione da parte laica, che non gradisce forme di diktat provenienti da istituzioni che non siano lo stato.

L’equivoco maggiore è probabilmente nella qualificazione di dittatura del relativismo che alcuni esponenti della cosiddetta religione-di-chiesa (vecchio termine assai caro a Rusconi) vedono nelle affermazioni di parte laica, che al contrario preferisce parlare di una regolazione consensuale dei principi etici e della loro applicazione. Da un lato vi sarebbe l’autorità dei criteri di fede, dall’altro quella dei cittadini nel loro insieme, ivi compresi i credenti a vario titolo (anche diversamente, come piace dire a Rusconi).

Si sostiene che l’etica pubblica laica possa anche differire, in misura sopportabile, da quella privata. Dal canto suo l’etica pubblica religiosa appare più compatta, ma anche per essa vi sono possibili divari in ambito privato. Il discrimine maggiore poi proviene dalla diversa procedura messa in atto nelle due prospettive: in quella laica si registra la propensione a decidere caso per caso, mentre in quella religiosa varrebbe un corpus generale di principi validi per ogni questione.

Intanto il laico non accoglie l’intrusione del divino nelle scelte operative che derivano da diritti definiti attraverso procedure razionali e consensuali. E chiede perciò al soggetto religioso di adeguarsi alle regole dello stato laico. In altre parole la convergenza tra fede e ragione non trova sostegno al di fuori della religione-di-chiesa. Ma la posizione laica non legittima affatto, aggiunge Rusconi, l’assenza di qualsiasi regola morale ed anzi ne prevede altre basate su un ethos consensuale, anche se non attingibile agevolmente.

Rusconi, mentre contesta a Böckenförde (2007) la tesi di una religione cristiana in grado di assicurare le premesse normative che mancano allo stato secolare, osserva che le radici storiche cristiane possono essersi trasformate con il tempo in ragioni laiche e concorda infine con le richieste habermasiane per una rinuncia delle religioni al possesso esclusivo della verità, per un dialogo reale fra loro stesse, per un apprezzamento della scienza e per un’accettazione della supremazia laica nel campo del diritto.

Nel contempo potrebbe pure porsi l’obiettivo del ripristino degli insegnamenti teologici nelle università statali in un’ottica non confessionale ma di rigorosa ricerca scientifica a tutto campo, con la possibilità di incrementare prolifiche aperture interdisciplinari quali quelle che hanno dato luogo all’esemplare colloquiare di Jürgen Habermas e Joseph Ratzinger (Ratzinger, Habermas 2005). Potrebbe essere questa una strada per far cadere pregiudizi e resistenze ma specialmente per far salire il livello qualitativo dell’approccio scientifico ai temi della laicità e della religiosità, della bioetica e del biodiritto. In tal senso è da allargare la preoccupazione manifestata da molti (ivi compreso papa Benedetto XVI) sul futuro dell’educazione in Italia.

Un’altra preoccupazione, riaffacciatasi di recente (De Rita 2008), rimanda alla confusione fra sacro e santo: il primo è dato dal nesso con il mistero divino ed il secondo dalla presenza della fede nel sociale, ossia dal ruolo sempre più attivo della Chiesa italiana sul territorio del paese, in campo sociale, in sostituzione dello stato ed in ruoli pubblici. In particolare è dalla capacità manageriale del cattolicesimo (nel muoversi agevolmente fra sacro e santo) che deriva lo spazio sempre maggiore della religione cattolica nell’arena pubblica, suscitando perciò riprese di istanze laiche individuali e statali.

Vale la pena di ricordare che già molti anni fa non la intendeva allo stesso modo Italo Mancini (1983), teologo e filosofo della religione nell’università di Urbino, il quale presago stigmatizzava la cultura della presenza del sacro (che indicava con l’iniziale maiuscola) e vedeva nel santo la vera salvezza contrapposta a quella falsa e violenta del sacro. Per lui il santo era la fede pura, separata, non assoggettabile agli interessi terreni e dunque non asservibile al sacro come suo management in termini di potere terreno da esercitare nella società. Il santo, il divino, non andrebbe confuso con l’umano di un certo tipo di sacro che vuol gareggiare con la forza laica del mondo profano. Non a caso, soggiunge Mancini, la cultura neo-ebraica ha distinto fra santo, innominabile, e sacro, immediato e manipolante. Orbene la nuova destra tende a confinare il santo entro ambiti minoritari e marginali, molto identitari, ed a valorizzare invece il sacro, vitale, attivo, operativo nella concretezza del quotidiano e del politico.

Discutere qui la fondatezza dell’una o dell’altra distinzione richiederebbe troppo spazio e molta letteratura di riferimento. Conviene appena constatare e sottolineare qualche aspetto. Innanzitutto che si chiami sacro o santo l’agire della Chiesa nella società non è senza conseguenze e senza problemi. Inoltre il ricorso alle due qualificazioni, almeno in relazione al ruolo pubblico della religione, crea altre separatezze che le definizioni non risolvono, visto che risultano intercambiabili, a seconda delle prospettive ideologiche ed intellettuali di chi le usa. Infine non va sottovalutato che criticare una superficiale confusione di termini e poi crearne un’altra non è il miglior servizio che si possa rendere alla comprensione della realtà. Per questo, metodologicamente, sembra più corretto far ricorso a due lemmi tendenzialmente meno ambigui, almeno in linea di massima: Chiesa (intesa come organizzazione storica con la sua gerarchia, le sue strutture, associazioni, movimenti e soggetti individuali credenti, praticanti, appartenenti) e religione (intesa come insieme di attività che si rifanno ad una matrice ispiratrice di tipo spirituale, metafisico; ma anche la religiosità ha caratteristiche simili). In definitiva la funzione della religione e della religiosità nella società civile italiana è tuttora evidente, ma i suoi connotati stanno cambiando. Non a caso è ormai all’orizzonte una nuova ricerca sociologica quantitativa e qualitativa ad ampio raggio (l’ultima risale al 1994-95) in grado di individuare e misurare la portata delle nuove dinamiche in atto.

Maria Isaura Pereira de Queiroz, sociologa e antropologa brasiliana nel suo centesimo compleanno

Abstracts

Maria Isaura Pereira de Queiroz, a Brazilian socio-anthropologist and pupil of Roger Bastide, is well known for her ethno-anthropological studies of indigenous and popular cultures. Her research on the carnival of Salvador de Bahia, cangaceiros, peasants and messianisms remains fundamental.

Keywords: anthropology, cangaço, popular culture, carnival, peasants

María Isaura Pereira de Queiroz, socio-antropóloga brasileña y alumna de Roger Bastide, es conocida por sus estudios etno-antropológicos de las culturas indígenas y populares. Su investigación sobre el carnaval de Salvador de Bahía, los cangaceiros, los campesinos y los mesianismos sigue siendo fundamental.

Palabras clave: antropología, cangaço, cultura popular, carnaval, campesinos

La figura di Maria Isaura Pereira de Queiroz, socio-antropologa brasiliana, allieva di Roger Bastide, è ben nota per gli studi etno-antropologici sul terreno delle culture indigene e popolari. Restano fondamentali le sue ricerche sul carnevale di Salvador de Bahía, sui cangaceiros,sui contadini e sui messianismi.

Parole chiave: antropologia, cangaço, cultura popolare, carnevale, contadini

Premessa

Il 26 agosto 2018 sono trascorsi cento anni dalla nascita della sociologa e antropologa Maria Isaura Pereira de Queiroz, allieva di Roger Bastide, vincitrice del Premio Jabuti nel 1967 e del Premio Almirante Álvaro Alberto del Consiglio nazionale delle ricerche brasiliano (Cnpq/Mcti), nonché cattedratica dell’Università di São Paulo del Brasile e direttrice del Centro studi rurali e urbani.

Al termine di un mio periodo d’insegnamento presso l’Universidade de São Paulo (Usp), negli anni Novanta, mi venne fatto omaggio di un libro fotografico sul sertão, la vasta regione semiarida del Nordeste del Brasile. A donarmelo fu proprio Maria Isaura Pereira de Queiroz, che mi accennò alla singolare bellezza di quel territorio. In verità sulle prime non ne compresi sino in fondo l’importanza. Ora a distanza di tanti anni ho finalmente potuto capire in pieno la rilevanza storica, culturale ed ecologica di quella vasta zona che molti considerano come la vera culla del Brasile, il sertão appunto.

Tale considerazione da parte di molti cittadini del Nordeste ma anche di altre regioni non è solo di tipo sentimentale, tesa a ipotizzare radici mitiche, leggendarie, in un particolare contesto geografico. Ormai è accertato anche scientificamente che in effetti in quella medesima area ebbero ad abitare – molto tempo prima della “scoperta” dell’America e dello stesso inizio dell’era cristiana – i primi brasiliani, alcuni dei quali furono autori di una serie di graffiti rupestri che l’archeologa Niède Guidon (nata nel 1933) ha messo in luce e valorizzato, anche attraverso il suo insegnamento presso la parigina École des hautes etudes en sciences sociales, istituzione presso la quale pure la nostra Maria Isaura è stata dì casa per molti anni.

Il sertão dunque si può considerare quasi il luogo di nascita dell’antico homo brasiliensis (ma anche della donna). Inoltre sempre il sertão è 1’ambiente entro il quale ha origine e si diffonde il fenomeno del cangaço che tanta parte ha avuto nella storia brasiliana soprattutto negli anni dal 1870 al 1940.

1. I cangaceiros

Nella collana Anthropos diretta da Vittorio Lanternari (il noto autore di Movimenti religiosi di libertà e salvezza dei popoli oppressi) è apparsa nel 1993 la traduzione italiana di un volume di Maria Isaura Pereira de Queiroz dal titolo I cangaceiros. I banditi d’onore brasiliani (Liguori Editore, Napoli, traduzione di Laura Ferrarotti).

Direi che non si tratta di un testo accademico nel senso pieno del termine. Le note a piè di pagina sono minime, ridotte veramente all’essenziale. Il linguaggio è semplice, didascalico, persino divulgativo, usufruibile anche da un lettore non necessariamente colto, tipico frequentatore delle biblioteche municipali a consultazione rapida e con scaffali accessibili al pubblico (un modello, questo, abbastanza diffuso in Brasile, com’è facile constatare anche a Marilia, sede universitaria, dove le opere della nostra Autrice sono ben presenti).

La stringatezza del discorso non è però indice di superficialità, giacché alcuni passi proprio nella loro forma sintetica sono allusivi, hanno il carattere di una voce da enciclopedia, asciutto, breve ma ricco di contenuti, di rinvii, di sottintesi, frutto comunque di approfondimenti previi. Forse un po’ dispiacerà – a qualche studioso abituato diversamente – la mancanza di sviluppi ulteriori di idee e ipotesi appena affacciate, di interpretazioni solo avviate, di problematiche sollevate e non del tutto risolte. Il discorso resta come sospeso, vago, non definito una volta per sempre. È la prudenza tipica dello scienziato serio, rigoroso, che sa bene come in futuro possano esservi altri dati più circostanziati, meglio convincenti, probanti in misura maggiore.

Del resto non deve costituire un problema la scelta tutta isauriana di porre le ipotesi alla fine e non all’inizio del rapporto di ricerca. In realtà per lei sono i dati a parlare e a fornire piste ipotetiche. Così la sua metodologia sembra collimare con la grounded theory (la teoria a base-dati) di Strauss e Glaser, i quali espungono del tutto le ipotesi dal loro percorso d’indagine, volgendosi al solo esame delle risultanze empiriche.

Se però le ipotesi giungono solo al termine è anche vero che l’epilogo del volume della Pereira è ricco di osservazioni su molteplici aspetti, ognuno dei quali meriterebbe un capitolo monografico: dall’industrializzazione alla leadership, dall’economia del caucciù ai sistemi ereditari, dall’igiene sociale all’espansione demografica, dalla mobilità ai rapporti (e conflitti) parentali e familiari, dalla stratificazione sociale all’urbanizzazione.

Invero il nodo centrale è stabilire il carattere del banditismo impersonato dai cangaceiros. Si tratta dì un banditismo sociale?

No, risponde l’Autrice: è piuttosto un fatto di onore (offeso e da riparare, in pericolo e da difendere). E neppure c’è nulla a che vedere con il celebre Robin Hood.

Peraltro non è il caso di paragonare i cangaceiros con i cow boys. Differenze sostanziali si registrano anche in un eventuale confronto con esempi italiani: con il bandito siciliano Salvatore Giuliano, attivo nella prima metà del secolo scorso, o con Michele Pezza, detto fra’ Diavolo, vissuto tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento.

Tuttavia non mancano elementi di somiglianza fra quest’ultimo personaggio e quello di Lampião: entrambi sono sospettati di aver stretto un patto diabolico per rimanere invincibili; il primo fu a capo dei briganti calabresi nell’insurrezione del cardinal Ruffo, mentre il secondo su richiesta di padre Cicero capitanò i suoi cangaceiros contro la Coluna Prestes (un gruppo di rivoltosi dell’esercito); l’uno fu pure colonnello di Ferdinando di Borbone, l’altro fu nominato capitano dell’esercito federale brasiliano; fra’ Diavolo trovatosi in difficoltà si ritirò nella regione dell’Abruzzo, Lampião braccato ebbe a rifugiarsi in quella del Raso da Catarina; da ultimo, il brigante italiano fu preso ad Avellino e impiccato a Napoli, Lampião fu ucciso ad Angicos, dopo di che la sua testa venne trasportata a Santana do Ipanema, mostrata dinanzi alla chiesa principale del paese e poi condotta nella capitale della provincia, a Maceiò, e infine a Salvador. Fin qui le possibili affinità tra i due; è difficile trovarne ancora.

D’altra parte del tutto improponibile è il paragone tra il banditismo del cangaço con la mafia. È vero che c’è in comune il sistema dell’onore, nondimeno le diversità sono abissali, incomparabili fra loro.

L’Autrice quasi sussurra un’ipotesi: «non siamo lontani dal bandito corso». Ma limitarsi a dire questo non basta. Occorrerebbero prove più salde, ben al di là di un semplice spunto.

2. Altre interpretazioni

L’approccio di Maria Isaura al cangaço può definirsi un tipico prodotto di una sociologia della conoscenza applicata alle diverse fortune, letture, percezioni del fenomeno storico di cui sono protagonisti i banditi di onore. La sua periodizzazione di tali ricezioni appare fondata, convincente.

Anche le falsificazioni degli eventi, le idealizzazioni dei personaggi (da Antonio Silvino a Corisco) e le costruzioni sociali delle diverse leggende legate ai cangaceiros tornano utili per capire la reale portata di una dinamica storica che è durata più di due terzi di secolo.

La conclusione della socio-antropologa di São Paulo è che il cangaceiro è un fuorilegge perché agisce contro la legge, però allo stesso tempo egli è proteso verso la creazione di una nuova legge, più rispettosa dei singoli e sovvertitrice dell’ordine vigente. Ecco perché Lampião e i suoi sarebbero dei rivoluzionari. Dico “sarebbero” in quanto il fenomeno è assai più complesso di quello che possa apparire. Se esso nasce in un quadro contestativo della realtà e dell’ingiustizia, strada facendo assume altri connotati che non escludono motivazioni meno nobili, contraddittorie, incomprensibili talora (basti pensate al mutevole agire di Lampião ora generoso, ora spietato).

Colpisce particolarmente la compresenza di violenza e delitti insieme con una forte carica di religiosità: i cangaceiros hanno delle loro preghiere (in parte modificate), credono in Dio, coltivano la religione, venerano i santi, rispettano e ascoltano i sacerdoti e intanto ammazzano.

Come spiegare tutto questo?

Forse si può tentare di mettere in campo qualche spiegazione, come vedremo in seguito.

Per il momento è sufficiente considerare 1’emblematicità di questa doppia contingenza: pietà religiosa e spietatezza comportamentale. In proposito non si può fornire uno schema interpretativo omogeneo, senza sfilacciature. Occorre un sano realismo alla maniera di Maria Isaura: ognuno (cangaceiro o meno) costituisce un mondo a sé, con le sue diverse sfaccettature. E dunque Lampião può essere in pari tempo coraggioso e timoroso, rispettoso e sprezzante, tenero e sbruffone, democratico e dispotico. Infatti, per esempio, a volte egli attacca senza timore e allo scoperto, a volte se la batte in ritirata più o meno strategica.

3. Influenze

Certamente la Nostra ha subito una forte influenza da parte di Roger Bastide ma ha anche avuto la capacità di prescindere dal suo modello di riferimento, costruendone uno suo proprio, che ha offerto spunti e suggestioni ad una cospicua schiera di seguaci, specialmente donne, che costituiscono quasi una scuola.

Del tutto assente è invece la traccia di un altro antropologo francese che ha lavorato in Brasile: Claude Lévi-Strauss. Il suo strutturalismo le è apparso troppo complesso, poco interessante e – quel che più conta – inefficace sul piano scientifico.

Maria Isaura preferisce piuttosto la soluzione di un’indagine non paludata, ma non per questo meno seria.

Segnatamente la sua indagine sui cangaceiros risulta rimarchevole in quanto analizza soggetti ed eventi abbastanza singolari, poco noti e mal compresi.

È uno studio fuori del seminato solito del messianismo, ma in continuità metodologica con altri saggi della medesima Autrice.

In definitiva sì può dire che è un volume da cui molto si apprende, soprattutto se non lo si recensisce con fraintendimenti madornali (come di fatto è accaduto in qualche caso).

4. La religiosità nel cangaço

Si diceva dunque della contraddizione fra religiosità e violenza dei cangaceiros. Ma di che tipo di religiosità si tratta? Ed è forse diversa da quella dei coroneis (colonnelli) loro avversari?

La risposta non è agevole, anche perché vi è una forte carenza di documenti scritti, che rendono impossibile una ricostruzione precisa di eventi e comportamenti.

Si può altresì sostenere che la religiosità di Lampião e compagni sia solo una supposizione priva di fondamento o meglio una credenza popolare a carattere mitologico. Se anche così fosse, la natura della discussione non cambierebbe di molto, in quanto rimarrebbe comunque il dato di fatto di un sentire religioso che permea la cultura del popolo brasiliano. E dunque come non pensare che essa abbia influenzato gli stessi cangaceiros? Nondimeno, al di là della situazione concreta, non è possibile trascurare la valenza di una costruzione sociale che nasce dal basso e si diffonde a macchia d’olio sino a coinvolgere altre classi sociali e molte espressioni artistico-culturali (dalla letteratura alla scultura, dal disegno alla poesia, dalla musica alla pittura).

Ma procediamo con ordine e seguiamo la metodologia stessa di Maria Isaura, partendo cioè dai dati, punto per punto:

1 – il primo elemento concerne, non a caso, il cappello di Lampião. Su di esso risultano attaccate due medaglie d’oro con la scritta «che il Signore sia la tua guida». Si può obiettare che le medaglie non appartenessero sin dall’origine al bandito. Sia pure così. Perché allora collocarle in bella vista, se esse non hanno alcun significato per chi le mostra? Dunque se ne deve dedurre che Virgulino Ferreira ossia Lampião intendeva esplicitare anche in tal modo la sua fede religiosa;

2 – appartiene alla cultura sertaneja il ricorso a pratiche previsionali relative alle possibilità di pioggia nei mesi a venire. La sera del 12 dicembre si pongono all’aperto sei mucchi di sale (che rappresentano nell’ordine i mesi da gennaio a giugno). L’indomani il mucchio o i mucchi sciolti indicheranno il mese o i mesi durante i quali pioverà. Questa modalità divinatoria non sarà stata del tutto estranea alla prassi comportamenta1e dei cangaceiros, così legati – in termini di sopravvivenza – alle condizioni socio-ambientali del sertão;

3 – particolare rilievo assume nella cultura del cangaço il compadrío (comparatico) battesimale, ricordato anche nella festa dei fuochi di San Giovanni. Il compadre è più che un fratello: questo aspetto specifico regola molti rapporti nell’ambito del banditismo d’onore;

4 – quando il colonnello Chico Romão, alla stregua di suo nonno, attacca gli avversari esclama: «il mio pugnale è l’unghia del Padre eterno; il mio fucile è il cero con il quale rendo grazie al Signore». Ecco quindi che pure i coroneis si presentano con una loro religiosità, per quanto contraddittoria (come quella dei cangaceiros), strumentale e legittimatrice di azioni cruente;

5 – João Calangro quando ha bisogno di aiuto, nel 1879, ricorre ad un ecclesiastico, il Padre Manuel Antonio che lo aiuta a sottrarsi alla cattura;

6 – per evitare i rischi del banditismo e offrire una buona educazione scolastica, sovente i cangaceiros inviavano i loro figli presso qualche sacerdote che li salvaguardasse e li istruisse;

7 – nel 1912 Antonio Silvino chiese proprio ad un prete dì intercedere per lui presso il governo per ottenere il perdono dei suoi misfatti;

8 – nel 1922 la banda di Lampião assaltò il municipio di Belmonte al grido di «Evviva Nostra signora dei sette dolori». Forse lo fece per darsi coraggio. Nulla vietava però di scegliere un’altra espressione più laica, più neutra. Pertanto l’opzione fatta acquista una sua valenza esplicitamente religiosa;

9 – un fratello maggiore, di nome Livino (che poi morrà in uno scontro a Tenório), rimprovera Lampião, per aver ordinato una ritirata, dicendogli: «la tua vera vocazione è quella del beato. Abbandona il fucile, va’ a cantare la novena in chiesa. Non hai che l’apparenza di un uomo». Così marcata è la sua sensibilità religiosa che Virgulino Ferreira (Lampião) dà l’impressione di essere poco virile (voce che sarà ripresa in seguito sino a far sospettare una sua omosessualità di fondo);

10 – Lampião dà spesso a vedere di preoccuparsi della moralità sessuale per motivi etico-religiosi (ma invero egli stesso non è proprio impeccabile a questo riguardo);

11 – alla morte del fratello Livino, Lampião prende il lutto e si lascia crescere barba e capelli;

12 – nel mese di marzo del 1926 il padre Cicero (personaggio ritenuto taumaturgico, in fama di santità, ma pure abbastanza discusso e avversato per la sua grande influenza) invita Lampião a vivere altrove in tutta tranquillità (una simile operazione gli era già riuscita con Sinhô Pereira e Luiz Padre). Il bandito obbedisce almeno in parte; infatti evita di entrare nelle regioni da cui il padre lo aveva pregato di allontanarsi e risparmia le case in cui trova un’immagine di Cicero. Un mese dopo riceverà un altro invito dallo stesso religioso che lo pregherà di combattere la già citata Coluna Prestes, penetrata nel sertão;

13 – Virgulino Ferreira partecipa a molte feste di santi patroni. Sono sicuramente delle buone occasioni per mescolarsi tra la folla e sfuggire allo sguardo dei soldati federali, uscendo anche da lunghi periodi di isolamento e procurandosi il necessario per continuare a vivere alla macchia. Intanto però non è assente la motivazione religiosa;

14 – nel giugno 1927 decide di non assalire Mossoró dicendo che «non è bene per i cangaceiros assalire una città che possiede più di una chiesa». Anche in questo caso si può immaginare che la motivazione sia fittizia e che la ragione reale della ritirata sia un’altra, cioè 1’impossibilità di compiere impunemente un’azione troppo impegnativa per la banda. Tuttavia resta il fatto che la presenza di luoghi religiosi svolge una funzione apotropaica di allontanamento del possibile danno (il che era già riscontrabile – come si è detto – nei posti in cui si trovasse affissa un’immagine di padre Cicero);

15 – la cangaceira Maria Bonita, diletta compagna di Virgulino, è soprannominata santinha, piccola santa, appellativo che fa bene il paio con quello di beato attribuito dal fratello Livino a Lampião. Ad onor del vero il chiamare santinha una donna brasiliana non è del tutto infrequente;

16 – Virgulino Ferreira ha con sé la Vita di Cristo di Papini. Non è un suo acquisto, è un regalo di un commerciante. C’è da chiedersi comunque perché il donatore abbia scelto quel testo: evidentemente conosceva il sentimento religioso del ricevente. Quest’ultimo peraltro non si disfa del libro e presumibilmente ha avuto modo di leggerlo durante i lunghi periodi di inattività;

17 – sovente si è detto di Lampião che avesse il corpo fechado, chiuso cioè ad ogni colpo esterno. Alcuni parlano di un suo patto con il diavolo, altri invece con Dio;

18 – persino la macabra esposizione delle teste dei cangaceiros nel 1938 davanti ad una chiesa sembra chiudere simbolicamente il cerchio del loro legame con la religione;

19 – tra i reperti trovati addosso a Lampião c’è anche una medaglietta raffigurante padre Cicero; in alcuni sacchetti poi sono contenute delle preghiere (ma non mancano amuleti magici);

20 – sul versante opposto, il colonnello José Rufino, della volante contro Lampião e Corisco, dice: «Pregavo sempre il Signore di Bonfim». Ed in combattimento gridava (probabilmente per darsi animo): «Viva il Signore di Bonfim».

21 – Lampião aveva obbligato i suoi a recitare un tipo particolare di Padre nostro (di cui non resta traccia);

22 – ancora Lampião pretendeva dai suoi che avessero una sola donna, secondo i canoni della dottrina cattolica;

23 – egli era generoso con i poveri, cui dava denaro senza nemmeno contarlo;

24 – allo stesso tempo disprezzava i negri reputandoli «immagine del diavolo», espressione che in ogni caso scaturisce da una visione re1igioso-manichea della vita;

25 – la prova più pregnante della religiosità di un cangaceiro come Lampião è costituita dal suo comportamento dimesso, dalla sua bontà accentuata, dalla sua rinunzia a combattere di venerdì. Di lui si racconta molto in relazione alla sua «passione personale» rivissuta ogni settimana. «Il venerdì non conversava con nessuno, neanche con Maria Bonita. Restava solo, isolato da tutto e da tutti, perso in una lunga meditazione, borbottando a mezza voce preghiere, guardando ora il cielo, ora un punto all’orizzonte. Quel giorno non mangiava e non beveva, e teneva costantemente la canna del fucile rivolta a terra… Per lui i preti erano dei santi». Il primo fra tutti era ovviamente padre Cicero, il “santo” di Juazeiro;

26 – al più noto dei cangaceiros si riconoscevano inoltre capacità divinatorie: sarebbe stato in grado di sapere se un cibo fosse stato avvelenato;

27 – un altro famoso cangaceiro conferma una tendenziale religiosità dei banditi d’onore. Labarêda sostiene di aver pregato Dio affinché i soldati non andassero verso di lui;

28 – Durvalina, figlioccia di Labarêda, resta ferita. Per la sua guarigione tutta la banda fa un voto alla Vergine della salute, cui viene offerto del denaro, dopo il ristabilimento della donna.

5. Conclusione

Credo si possa a ragione confermare la sostanziale religiosità dei cangaceiros e specialmente di Lampião. Senonché il sentimento religioso dei banditi d’onore non nasce con l’esperienza del cangaço; esso è ampiamente precedente alla scelta della devianza sociale; è per questo che non entra in conflitto con le decisioni più crudeli quali quelle di privare gli altri del bene della vita (ed in ogni caso non si verifica un abbandono né della religione né della violenza).

La cultura religiosa è parte vitale dell’esperienza dei sertanejos e diventa perciò irrinunciabile. Ugualmente irrinunciabile è il desiderio di rivalsa e di giustizia dei cangaceiros. Perciò le due dimensioni non si scontrano, convivono perché non percepite dai protagonisti come contrastanti, anzi in qualche caso la sovrapposizione è totale sino all’identificazione tra fede e giustizia divina, sia da parte dei cangaceiros che dei coroneis. Da entrambi i fronti ognuno prega Dio per riuscire vincitore o evitare lo scontro o superare indenne il combattimento.

Del resto la guerra è “santa” per l’uno e l’altro contendente, che pure fanno riferimento alla medesima fede religiosa, agli stessi insegnamenti. Ognuno pensa e dice di avere Dio con sé, in quanto comune è la religione che fa da scenario ai vissuti sia dei banditi che dei soldati.

Il merito di Maria Isaura Pereira de Queiroz è di aver dato ordine a sparsi frammenti e di aver aperto solchi entro i quali altri si stanno cimentando per riannodare i fili della complessa trama socio-storico-antropologica del cangaço. Ora tocca seminare entro quei solchi per poter raccogliere in futuro i frutti di nuove, più sistematiche e circostanziate interpretazioni scientifiche.

Un ultimo interrogativo occorre sciogliere: la religione resta solo un accessorio nel fenomeno dei cangaceiros?

La risposta può essere data in termini metaforici: esattamente come sul cappello di Lampião, sono reperibili vari elementi socio-culturali sistemati insieme, fra cui quelli a carattere religioso (si pensi alle due medaglie d’oro con scritta, citate sopra). Ed è “sotto quel cappello” che Lampião ha pensato e agito. Il mix delle varie componenti ha prodotto inoltre un mito, una leggenda, ha creato un eroe, magari non del tutto corrispondente alla realtà di fatto. Anche questo ha del “religioso”: è il “miracolo” di una cultura popolare che si è impossessata di un personaggio, lo ha trasformato, adattandolo alle proprie esigenze espressive e comunicative, per consegnarlo all’attenzione delle generazioni future. L’opera di Maria Isaura si inserisce appieno in questa operazione di trasmissione culturale, di traditio culturae.

Riferimenti bibliografici / References

Maria Isaura Pereira de Queiroz, La guerre sainte au Brésil. Le mouvement messianique du Contestado, Éditions de la Faculté de philosophie, sciences et lettres, Université de São Paulo, São Paulo, 1957.

Maria Isaura Pereira de Queiroz, O messianismo no Brasil e no mundo, Dominus, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1965.

Maria Isaura Pereira de Queiroz, Os Cangaceiros: les bandits d’honneur brésiliens, Julliard, Paris, 1968.

Maria Isaura Pereira de Queiroz, Réformes et révolutions dans les sociétés traditionnelles, Éditions Anthropos, Paris, 1968.

Maria Isaura Pereira de Queiroz, Images messianiques du Brésil, Éditions Cidoc-Sondeos, Cuernavaca (Mexique), 1971.

Maria Isaura Pereira de Queiroz, Bairros rurais paulistas, Duas Cidades, São Paulo, 1973.

Maria Isaura Pereira de Queiroz, O campesinato brasileiro, Vozes, São Paulo, 1973.

Maria Isaura Pereira de Queiroz, O mandonismo local na vida política brasileira e outros ensaios, Editora Alfa-Omega, São Paulo, 1976.

Maria Isaura Pereira de Queiroz, Cultura, sociedade rural e sociedade urbana no Brasil, Ed. da Universidade de São Paulo, Rio de Janeiro, 1978.

Maria Isaura Pereira de Queiroz, Nostalgia do outro e do alhures: a obra sociológica de Roger Bastide, in Maria Isaura Pereira de Queiroz (org.), Roger Bastide, Ática, São Paulo, 1983.

Maria Isaura Pereira de Queiroz, Carnaval brésilien: le vécu et le mythe, Éditions Gallimard, Paris, 1992.

Maria Isaura Pereira de Queiroz, Carnaval brasileiro: o vivido e o mito, Editora Brasiliense, São Paulo, 1992.

Maria Isaura Pereira de Queiroz, I cangaceiros. I banditi d’onore brasiliani, Liguori Editore, Napoli, 1993.

Il corpo tra biologia e sociologia

Sommario

Questo saggio considera i genomi di una data comunità di microflora come una sorta di impronta digitale di uno specifico gruppo biosociale. Tale tipo di comunità non deve essere considerato come un mosaico in cui i singoli componenti individuali sono le tessere, ma come un quasi-organismo complesso e organico, che possiede un tipico “meta-genoma sociale” prodotto da tutti i genomi presenti nel mfDNA (acido desossiribonucleico della microflora) dei ceppi microbici costituenti.

Questa prospettiva apre un vasto panorama di suggestioni per la sociologia, offrendo la possibilità di analizzare tipologie di popolazioni molto diverse tra loro.

L’autore fornisce i parallelismi tra le analisi delle comunità di microflora biologica e le dinamiche delle società umane, mostrando anche come il mfDNA possa spiegare diversi fenomeni sociali (ad esempio: concorrenza, recrudescenza, simbiosi, parassitismo, interrelazioni economiche, finanziarie e agricole, società antiche e moderne, comunità virtuali basate su Internet).

Parole chiave:biologia; società; comunità.

Abstract

This paper considers the different genomes of a given microflora community as a kind of fingerprint or “meta-genome” of that specific biosocial group. In the light of this, the type of community should not be considered as a mosaic in which individual components are the tesserae, but as a complex and organic quasi-organism, which possesses a typical “social meta-genome” yielded by all the genomes present in the mfDNA (microflora deoxyribonucleic acid) of the constituent microbial strains.

This perspective opens up a vast panorama of productive suggestions for sociology, providing possibilities by which to analyse very different kinds of populations, including human societies.

The author introduces his thesis and provides several parallelisms between analyses of biological microflora communities and the dynamics of human societies, and also show how mfDNA can explain different social phenomena (e.g.: competition, recrudescence, symbiosis, parasitism, economic, financial and agricultural interrelations, ancient and modern societies, virtual Internet-based communities).

Keywords: biology; society; community.

Introduzione

In generale, la conoscenza scientifica della realtà assume forme prevalentemente monodisciplinari. Gli sforzi analitici interdisciplinari sono piuttosto rari e, il più delle volte, incontrano riserve, resistenze e critiche, rivolte soprattutto a questioni di contenuto e di metodologia. È difficile, tuttavia, negare che la presenza di prospettive differenziate possa conferire maggiore attendibilità ai risultati. Semmai, la questione critica è come superare la diffidenza che impedisce agli studiosi di rimanere aperti al confronto con ambiti al di fuori delle loro abituali aree di competenza e di mettere in discussione il know how che già possiedono. Indubbiamente la scelta interdisciplinare non interesserà gli studiosi che ritengono la propria l’unica disciplina veramente rigorosa, corretta e seria. Un fisico, ad esempio, che non considera l’etologia veramente degna dell’appellativo scientifico, troverà ancora più difficile uscire dal suo guscio e avventurarsi nell’area flessibile delle scienze fuzzy come la sociologia o la psicologia.

1. Biologia e sociologia

A dire il vero, precedenti tentativi operativi sono stati fatti per coniugare, ad esempio, biologia e sociologia, che hanno prodotto soluzioni miste, come quelle avanzate da socio-biologi come E. O. Wilson (1975), S. S. S. Acquaviva (1983), A. S. Franklin (2002), T. Newton (2003). Ma gli scarsi risultati di questi tentativi non devono necessariamente fungere da barriera ad ulteriori proposte di collaborazione interdisciplinare tra sociologia e biologia (in termini diversi e con una mente più aperta) riguardo allo sviluppo di aree di convergenza e divergenza, queste ultime a causa dei limiti tipici del soggetto umano. Si può fare riferimento, ad esempio, a casi di cosiddette scienze esatte ispirate a metodologie sociologiche (ad esempio la fitosociologia, che studia comunità di vegetali che emergono spontaneamente in natura) o etno-botanica (che studia i rapporti tra piante e uomo).

Il neonato riceve un particolare tipo di imprinting dovuto alla flora batterica della madre. Questa iniziale “contaminazione” viene attuata dalla vagina. Il bambino viene partorito dopo un certo numero di ore di contatto con il canale vaginale della madre. Nel caso di parto libero da interventi tecnologici, la madre, subito dopo il parto, porta spontaneamente il bambino al seno, non per nutrirlo, ma per guardarlo. Si tratta di un contatto profondo, causato da uno specifico cocktail ormonale di endorfine a cui madre e bambino sono soggetti in questa fase: questo processo è chiamato legame.

Quando nasce il bambino è composto solo da cellule proprie (c’è, però, una successiva trasmissione della flora batterica materna, dopo la nascita, comunque). Il sistema immunitario non è ancora attivo e, quindi, l’individuo è aperto all’acquisizione di molti elementi provenienti dall’esterno. Così, vari microrganismi cominciano a svilupparsi sul e nel corpo del bambino, a partire dalle parti esterne più facilmente raggiungibili (paradossalmente alcuni dei tessuti interni meno accessibili e sterili sono più malleabili) a causa dell’impatto esterno ed eteroclito. In realtà, il bambino, dal momento del suo concepimento, inizia un rapporto con un altro soggetto: la madre. Successivamente, dopo il parto, quando il neonato entra in contatto con l’ambiente esterno, alcune aree del suo corpo vengono invase da microbi. Ma, allo stesso tempo, anche il cervello, cioè il suo apparato mentale comincia a ricevere ed assimilare nuovi messaggi, inputs. Le loro caratteristiche, come quelle di microbi, protozoi, funghi e virus (che non sono cellule), non differiscono sostanzialmente gli uni dagli altri, visto che le loro strutture sono abbastanza simili. Una sorta di simbiosi si costruisce lentamente e gradualmente tra il corpo del neonato e la microflora dell’ambiente; ma tra questo e le voci, i toni e i gesti degli altri appartenenti all’ambiente sociale, emerge anche un altro tipo di simbiosi. Non a caso si parla di batteri simbiotici i quali coevolvono con i corpi umani che sono la sede del loro insediamento. Analogamente, si possono considerare simbiotici anche i legami tra la madre bambino e l’adulto-bambino. Questo tipo di simbiosi sempre crescente fa sì che il legame così stabilito diventi sempre più reciproco e imitativo, cosa estremamente utile nelle prime fasi di apprendimento e socializzazione. Bisogna però considerare il fatto che non si tratta tanto di un tipo di microrganismo, quanto di un ambiente microflorale (microrganismo che significa piccolo ma anche microbico) che colonizza varie parti del corpo. Lo stesso si può dire delle relazioni umane nelle prime fasi della vita: si assiste ad un sorprendente insieme di scambi interpersonali, linguistici e comportamentali, insieme ad abitudini che cominciano a cristallizzarsi e consolidarsi fino a diventare una sorta di fondamento su cui si fonda la nostra società, che sarà molto difficile da minare o cambiare in seguito nella vita. Lo stesso vale e riguarda ogni sfera dell’ambiente circostante nel suo complesso. È il caso, ad esempio, dei processi naturali di biodegradazione in cui gli inquinanti innescano una serie di procedure da parte di microbi, protozoi, minuscoli vermi ed altri piccoli metazoi, che li trasformano in liquidi inquinati e li purificano: è esattamente quello che succede ai sedimenti fluviali o ai fanghi attivi trattati dagli impianti di depurazione dei rifiuti urbani. Anche in questi ambienti entra in azione quella che potrebbe essere considerata una comunità microflorale, classificabile come il genoma di quei particolari contesti.

2. Trasformazioni e microflora

A livello umano, le trasformazioni avvengono come risultato di una serie di interventi-chiave che danno una direzione alla vita di un individuo, inducendolo a cambiare rotta per convinzione o come risultato di una scelta consapevole ed autonoma, anche se, in seguito, non è possibile stabilire quali possano essere i risultati di un’influenza presumibilmente significativa. Qualcosa di simile accade quando la microflora digerisce un inquinante, prima di rilasciare nuovamente la materia decomposta (anche sotto forma di gas) nell’ambiente. A questo proposito si può parlare di plagio o di educazione forzata.

Va notato che specifici elementi microflorali sono in grado di adattarsi ad ambienti molto particolari e si combinano, ad esempio, con contesti vulcanici o solforosi. È importante ricordare, tuttavia, che al di fuori di certi ambienti e nicchie ecologiche alcune componenti microflorali non sarebbero in grado di sopravvivere. Il contrario vale anche perché la microflora dentro e sul nostro corpo non sarebbe in grado di resistere in condizioni vulcaniche o solforose. Si può quindi affermare che gli elementi microflorali sono dotati di uno specifico e ben noto grado di adattabilità e complessità.

La microflora del cavo orale è diversa da quella della bocca e delle feci (di cui è una componente rilevante, che pesa circa un quinto del tutto). La sua struttura, tuttavia, è estremamente diversificata e, in questo, può essere paragonata a comunità sociali complesse e differenziate. Nel caso della società umana, la variabilità è ancora più ampia e varia e presenta caratteristiche condivise da un dato gruppo, ma anche in contesti lontani e non necessariamente simili. Soprattutto, occorre sottolineare esplicitamente e chiaramente un tratto della società umana: la società delle persone è sempre associativa e collettiva, con un proprio profilo costituente e distintivo.

Va sottolineato che la società nel suo insieme, come la microflora, non è un semplice mosaico composto da molte tessere, ma una struttura a sé stante, racchiusa, si potrebbe dire, in un particolare ambiente necessario al suo efficace funzionamento. Tuttavia, i componenti della struttura non rimangono confinati per sempre all’interno di questo quadro di riferimento, ma possono essere espulsi (come quando si tossisce, si soffia il naso, ecc.). Le minuscole parti strutturali rimarranno nella loro nicchia, svolgeranno le loro funzioni e cresceranno insieme. Allo stesso modo, un dato gruppo sociale rimarrà all’interno di un dato territorio, lo caratterizzerà, lo definirà, lo colonizzerà e lo trasformerà. Ora, se un unico elemento viene espulso dalla comunità microflorale o sociale qui descritta, non c’è garanzia che possa crescere altrove. D’altra parte, la sottrazione anche di un solo elemento può innescare il declino di tutti gli altri membri di una colonia microflorica, di un gruppo sociale, di un gruppo comunitario. Durante i processi di depurazione, come quello della biodegradazione degli inquinanti presenti nell’acqua, si verificano molte trasformazioni che portano, infine, alla creazione di una serie di prodotti dovuti al processo di biodegradazione stesso. Seguendo una simile procedura generale, si potrebbe dire che, anche nel caso delle società umane, il cambiamento dà luogo, giorno dopo giorno, a qualcosa di diverso, anche se la continuità con il passato non viene mai spezzata. In altre parole, le aziende sociali non ripudiano mai completamente la propria identità ma procedono per gradi, lentamente, costruendo sul preesistente.

Variazioni all’interno dell’ambiente microflorale possono portare alla patologia. Ad esempio, una quantità eccessiva di un dato elemento microflorale nella bocca può causare una malattia parodontale. Se una singola componente si sviluppa troppo, questo squilibrio altererà il microambiente di tutti gli altri elementi, cosicché la persona la cui bocca ospita questa microflora alterata subirà dolore e disagio. Può anche accadere che, in assenza di un elemento, tutti gli altri si possano riadattare. In breve, i membri di una comunità microflorica sono interrelazionati e gli squilibri prodotti si ripercuotono sull’ospite, sulla nicchia ecologica, sull’ambiente circostante, in modo biunivoco. Questo è esattamente ciò che si trova nei gruppi sociali o nelle comunità umane. La “sofferenza”, il disagio di un singolo membro ha un impatto sul resto del gruppo, in modo da produrre conseguenze, cambiamenti ed effetti di ogni tipo. Se un attore sociale esercita un potere eccessivo, questo fatto produce cambiamenti all’interno del rispettivo quadro sociale. Tutti gli altri membri del gruppo percepiscono questo potere come autoritario e quale imposizione, diverso, in ogni caso, dal normale flusso del “fluido” sociale, cioè della linfa sociale, il liquido “amniotico”, che garantisce la sopravvivenza di tutti gli esseri sociali.

3. La microflora del Mar dei Sargassi

A questo punto si può fare riferimento all’esame di Craig Venter dei microrganismi presenti nel Mar dei Sargassi (Venter et alii, 2004), dove la microflora presenta una sorprendente varietà morfologica, genetica e funzionale di specie microbiche, come si trova, inoltre, in altre matrici naturali, quali suolo, acqua, detriti. Ma il Mar dei Sargassi non avrebbe le sue singolari caratteristiche senza la sua particolare microflora, intesa come un insieme dinamico, alla pari di altri complessi microflorali.

Alcuni fluidi, tuttavia, per evitare gravi pericoli, devono essere sterili, come il liquido cerebrospinale o lo sperma e persino il sangue stesso; tutti questi sono privi di microflora, almeno quando il corpo gode di buona salute.

Da ciò si può dedurre che non è utile considerare singoli elementi indipendentemente da tutti gli altri, ma che è necessario concentrarsi sulla comunità nel suo insieme. In altre parole, è opportuno studiare il gruppo per cogliere le relazioni esistenti tra l’individuo e la comunità e tra il gruppo e i suoi singoli membri.

La coincidenza tra i fluidi corporei e la società liquida è veramente singolare; non è un semplice caso in termini baumaniani (Bauman, 2000, 2003). Questa coincidenza è accentuata dalla contingente situazione contemporanea, che testimonia la liquefazione delle strutture solide del passato. La mancanza di occupazione, la fine della sicurezza del lavoro e la maggiore mobilità delle persone, dovuta ai processi di globalizzazione, hanno creato condizioni che favoriscono una flessibilità non voluta e persistente (almeno per il momento). L’individuo e il sociale sono forse più interconnessi che mai, proprio come la microflora del DNA che si aggrappa quasi inestricabilmente al corpo umano. Ma un evento imprevisto può annullare il lavoro precedente, creando instabilità; allo stesso modo, l’azione di un essere umano e/o di un fattore biologico esterno e ambientale può minare il legame esistente tra una realtà microflorale del DNA e il corpo che lo ospita.

La cosa più intrigante è però il fatto che l’espulsione anche di un solo microbo dalla sua comunità produce effetti che non possono essere sottovalutati. Bisogna, naturalmente, scoprire le ragioni della separazione, ovvero la variabile indipendente che l’ha favorita.

4. Il determinismo situazionale

La teoria del determinismo situazionale avanzata da Lucy Suchman (1987), con la sua “cognizione situata” e “azione situata”, considera l’ambiente come parte del processo cognitivo e operativo; sostiene che la conoscenza è legata al fare ed appartiene a quadri sociali, culturali e fisici. È un dato di fatto, tuttavia, che oggi c’è una marcata tendenza a fare i conti con una modernità in cui non esiste più un rifugio solido, tendenzialmente statico, protettivo, di salvaguardia. In realtà, siamo ora costretti a rinunciare a molte certezze ed a lasciarci assalire da una miriade di preoccupazioni esistenziali di ogni tipo. La stabilizzazione di una comunità non è più un dato di fatto. L’inserimento lavorativo è una preoccupazione sempre più ricorrente. Fallimento e licenziamento si profilano all’orizzonte, che si avvicina sempre di più. La crisi socio-economica non è più una questione marginale che riguarda solo pochi. Instabilità e flessibilità sono praticamente la norma fissata nel tempo e nello spazio. Tutto sommato, come scrive Bauman, i lavori nei luoghi consolidati appaiono oggi come un ricordo del passato; non esistono competenze od esperienze particolari che, una volta acquisite, sono in grado di garantire un lavoro permanente e, soprattutto, a vita (Bauman, 2000: 161). Lo stesso si può dire degli elementi liquidi presenti in alcune cavità del corpo: non sono garantiti per durare nel tempo, esposti come sono al degrado ambientale, all’interazione con altri liquidi e con altre comunità batteriche che entrano in contatto con la mucosa orale, intestinale e vaginale del corpo. Questi fluidi biologici, una volta entrati nell’ambiente, sono soggetti ad ulteriori modificazioni, causate da vari agenti, compresi altri microrganismi. Anche la forma microbica determinata dai residui di mfDNA non dura molto a lungo eppure, sebbene non più vitale, può comunque permetterci di riconoscerne l’origine. Questo vale anche per gli individui sociali, le cui origini sono difficili da nascondere per vari motivi (dal linguaggio che parlano al colore della pelle, dai tratti somatici alle attitudini e comportamenti culturali). Le testimonianze di antiche civiltà, documenti, rovine e resti architettonici, che sopravvivono alle devastazioni del tempo ed alla distruzione, raccontano molto più della storia della loro specifica funzione originaria, riflettendo, come fanno, la complessità, la storia e le radici della società che li ha prodotti. Un’informazione simile non è affatto statica, quindi, ma le sue tracce assumono un significato dinamico e complesso alla luce della texture originale che l’ha generata.

La forma liquida è anche il mezzo per sfuggire alla solidità del potere, comunque esprimibile, ed entrare in mobilità, flessibilità e libera circolazione. La società liquida postmoderna sembra offrire gradi e campi di libertà sempre più ampi, anche se l’instabilità indebolisce i legami esistenti. E cioè l’appartenenza a comunità si riduce e porta all’affermazione di individui senza legami.

In termini più espliciti, Bauman sostiene che la solidità è una maledizione, come ogni altra forma di persistenza, perché quest’ultima è segno di pericolosa incapacità di adattamento ad un mondo che cambia in modo rapido e imprevedibile, alle opportunità che offre inaspettatamente ed alla velocità con cui le risorse di ieri diventano il peso di domani (Bauman, 2001: 231). In realtà, ciò che l’idea di individualizzazione porta con sé è l’emancipazione dal determinismo non scritto, ereditato ed innato al suo carattere sociale (Bauman, 2001: 144). L’individuo non può più contare su un rifugio in cui rifugiarsi. Non c’è più sicurezza.

5. Conclusione

Infine, una posizione da cui studiare l’organizzazione delle società umane (Donaldson, 2001) potrebbe essere quella fornita dall’approccio mfDNA che viene utilizzato per l’analisi delle comunità microbiche. Secondo questa prospettiva, la comunità non è né un mosaico né una somma di identità diverse, ma qualcosa di simile ad un nuovo essere composto, caratterizzato da un proprio genoma: appunto l’mfDNA. Si tratta, in particolare, di una sorta di colonizzazione, l’esito di eventi, contingenze, dinamiche probabilistiche, interrelazioni tra l’individuo (o la società) e l’ambiente.

Inoltre, la comunità non implica una mera lista di specie, ma un ambito che esiste per servire le loro rappresentazioni e interrelazioni relative, non semplicemente singole e biunivoche, agendo all’interno di una complessa rete multifattoriale caratterizzata da un approccio preliminare modellato matematicamente.

Responsabilità ed educazione alla pro-socialità

Premessa

Parlare di responsabilità significa riferirsi ad un concetto che è alla base di tutti i processi sociali e culturali di ogni tempo e di ogni luogo. Lì dove è l’agire di un attore sociale lì è anche in atto un intento di agire o non agire, di intervenire o non intervenire, di parlare o di tacere, di andare in soccorso o di lasciare andare, di provvedere o rinviare, di accogliere o di respingere, di punire o perdonare. Detto altrimenti è nella responsabilità che si gioca la vicenda umana e sociale di tutti i soggetti che sono individui ma al tempo stesso componenti sociali.

Dall’esercizio della responsabilità dipendono conflitti e catastrofi, guerre e contrasti, ma anche paci ed accordi, collaborazioni e convergenze. In verità il punto più strategico è costituito proprio dalla formazione della responsabilità o meglio alla responsabilità.

A lungo si è discusso di un presunto contrapporsi fra principi (o regole) e responsabilità. In merito ci sono riflessioni di illustri pensatori che hanno teorizzato un’insanabile opposizione fra i dettami etici e le scelte di responsabilità. La realtà invece mostra ampie possibilità di composizione tra gli uni e le altre. In effetti il rifarsi a norme morali non pregiudica sempre e comunque l’esercizio della responsabilità. Ovviamente nella misura in cui prevalgono motivazioni ideologiche riesce arduo immaginare soluzioni serene, socialmente utili, produttrici di nuove esperienze cooperative e fautrici di esiti positivi per l’intera società.

Il concetto di responsabilità nella tradizione antropologica

Le scienze sociali si sono interessate molto al tema della responsabilità sia individuale che collettiva o sociale. E l’hanno presa in considerazione sul piano etico e su quello giuridico, come questione estemporanea legata cioè al singolo evento e come questione costante, cioè tipica di una società, di un gruppo, di una comunità, di una tribù. Per esempio l’antropologo inglese Evans-Pritchard (1902-1973) riferendosi agli Azande del Sudan parlava di un procedimento di attribuzione di responsabilità ad un individuo per le difficoltà, i disagi, i mali occorsi all’intera tribù (Evans-Pritchad, 1937). Il soggetto colpevolizzato veniva accusato di stregoneria e di ricorso ad arti malefiche. In tal modo si alleggeriva il peso delle sofferenze indicandone di fatto l’origine. Appunto sull’origine della responsabilità si sono cimentate diverse scuole di pensiero che hanno sviluppato studi comparativi e longitudinali sulle diverse forme di responsabilità, distinguendo quelle tradizionali che prevedevano solo la responsabilità diretta dell’individuo da quelle più avanzate che ampliavano la matrice della responsabilità a più soggetti e ad intenzioni plurime. In tal senso torna utile discernere proprio fra responsabilità ed intento, l’una e l’altro non connessi solo alla singola persona ma risultato di una serie di legami interindividuali che travalicano la coscienza del singolo. Insomma la responsabilità non sarebbe più da limitare al volere unico della persona ma da allargare ad un più vasto contesto. Tra i Barotse della Rhodesia valeva, secondo Gluckman (1911-1975), assai più la dimensione relazionale che non quella individuale (Gluckman 1965), per cui erano da prendere in considerazione sia le dinamiche di rete che quelle dovute alle situazioni del momento.

Da quanto detto si può dedurre che la responsabilità non è mai esclusivamente personale e diretta ma anche collettiva e condivisa, almeno in parte. Nessun individuo è totalmente isolato in se stesso in quanto comunque ed in misura differenziata tiene conto della presenza degli altri e delle loro reazioni. Se si fa eccezione per le situazioni patologiche accentuate dove vigono altri meccanismi si nota piuttosto un’interazione costante fra livello personale e livello socio-comunitario. Da qui nascono poi anche forme cooperative volte, per esempio, anche alla vendetta da attivare in risposta ed in difesa rispetto ad un atto che ha colpito in precedenza un solo individuo ma che in effetti ha toccato l’intero gruppo di sua appartenenza. Così l’intera comunità si fa carico di un impegno che deriva dal danno subito dal singolo ma che è diventato di ordine comune nella misura in cui il danneggiato è parte di un tessuto connettivo saldo e funzionale. Ed allora la risposta da dare appare consona e coerente nell’ambito del sistema culturale e giuridico di riferimento.

Non va trascurata poi la valenza dell’impatto verbale (Hill, Irvine 1993) che ha luogo nel processo di attribuzione di responsabilità, nella procedura difensiva di un accusato di colpa grave, nei processi di legittimazione di un’autorità, nella formazione dell’idea di prestigio assegnato a soggetti che rivestono ruoli di potere e di guida dell’opinione comune e dunque dei modelli culturali di una comunità, di un popolo, di una nazione. In tali termini assume la massima importanza il discorso, come evento straordinario che riposiziona i punti di vista, enfatizza alcune prospettive, ne limita altre, riferisce di fatti, esprime valutazioni. In definitiva autorità ed autorevolezza insieme contribuiscono a rendere credibile una decisione, una visione, una scelta.

La responsabilità secondo Max Weber

Il concetto di responsabilità non è stato usato di frequente dalla sociologia, quasi a voler sottolineare una certa distanza fra la conoscenza scientifica e le implicazioni etiche. In questo senso l’avalutatività come assenza di giudizio su persone e fatti ha investito anche l’uso e la diffusione del termine stesso di responsabilità, ritenuta troppo intrisa di principi morali e di connotazioni ideologiche. Nel contempo non è da trascurare la valenza giuridica del lemma che rimanda, per esempio, all’obbligo di un primo ministro di un governo di dare le dimissioni se gli manca la fiducia parlamentare oppure, su un altro versante, all’imposizione (in punta di diritto civile) di porre rimedio ai danni procurati o di restituire il maltolto. Ma soprattutto è da prendere in considerazione la presa in carico degli effetti che possono derivare da un’azione, da un’opzione, da un mancato intervento, da un’omissione, da una trascuratezza, da una sottovalutazione. Detto altrimenti l’agire individuale comporta sempre e comunque conseguenze sul piano sociale e riveste un carattere morale.

Conviene però fare chiarezza, prima di procedere oltre, sull’uso di due concetti spesso confusi fra di loro, resi interscambiabili, soggetti ad interpretazioni non solo diverse ma spesso opposte: etica e morale. L’ordine delle due parole non è casuale, giacché per ragioni storiche l’una precede l’altra. Infatti l’etimo di etica è di origine greca, quello di morale risale al mondo della latinità. Se così è (difficile avere dubbi su questo) si è indotti a ritenere la morale un insieme di valori, di principi, di regole che si antepongono al pensiero ed all’azione mentre l’etica riguarderebbe il comportamento stesso come risultato finale della morale. Quest’ultima avrebbe un carattere più sociale, condiviso, tipico di un gruppo, di un’etnia, mentre l’etica riguarderebbe piuttosto il singolo soggetto che pensa ed agisce a partire dai contenuti della morale.

Va però anche detto che esiste una filosofia morale che si interessa degli aspetti valoriali ed in particolare della differenza fra bene e male e delle implicazioni che ne derivano. Una complicazione ulteriore proviene comunque dal fatto che spesso si considera l’etica un ramo della filosofia che affronta la questione del bene e del male. E per di più occorre aggiungere l’apporto che giunge dalla prospettiva religiosa che pure affronta il medesimo discorso relativo al bene ed al male. Non va dimenticato che Émile Durkheim (1973: 59) nella sua definizione di religione parlava, non a caso, di una “comunità morale, chiamata chiesa”.